浠水民歌

浠水民歌是浠水历代农民和市民的集体创造,民歌的音调是方言语调的延伸,由于喜怒哀乐情绪的变化,产生了表达不同情绪的民歌,由于时空的不同,产生了不同形式的民歌。如在山野之中产生的民歌称为山田歌;在室内和休息时产生的民歌一般称为小调;在节庆日演唱的民歌称为灯歌等。可以说自有了浠水方言,就有了浠水民歌,因此浠水民歌至少有几千年的历史,只不过随着时代的变化,它的情调和歌词也会随之有所变动。历代战难中迁入了“巴人文化”和“江西移民文化”,其中一些音乐元素渗进浠水民歌之中,因此在浠水民歌的音调中常能发现四川音乐的某些元素,与江西民间音乐也有相通之处,可以说浠水民歌它是一个以本地民间音乐为基础,兼有外来音乐成份的综合体。

浠水属楚语区。《礼乐志》上说:“高祖乐楚声,故‘房中乐’楚声也。”从大的范围讲,浠水民歌亦在楚声之列,说明楚地民歌在久远年代就很活跃了。此外。苏东坡谪居黄州时,对“打哦呵”有过形象的一笔。他在《笔记志林》中写道:余来黄州,闻黄人二、三月,皆群居讴歌,其词故不可解,其音亦不中律吕。但婉啭其声,往返高下,如鸡鸣尔。”这种如鸡鸣的声音就是哦呵山歌。因为演唱哦呵山歌不仅声音像鸡鸣,而且发声时的颈项动作也像鸡鸣,这说明浠水乃至整个鄂东打哦呵的历史至少在宋代就有了。

历史上有“楚人善哭”之说,唐朝诗人高适也曾诗云:东路方萧条,楚歌复悲愁。这是因为历代楚地战争频仍,长期处于战祸和天灾摧残之下的鄂东百姓形成了一种集体性悲剧性格,所以鄂东的哭腔十分发达,这对楚剧声腔和东路子花鼓的成型影响很大,其中楚剧声腔就是以大悲腔和小悲腔为主干。浠水民歌中的部分小调受到这种悲剧性影响,也透出一种感伤和忧郁的情调。但是浠水哭腔中的“哭嫁歌”却由于它亦悲亦喜的双重色彩,反而深受现代人的普遍喜爱。

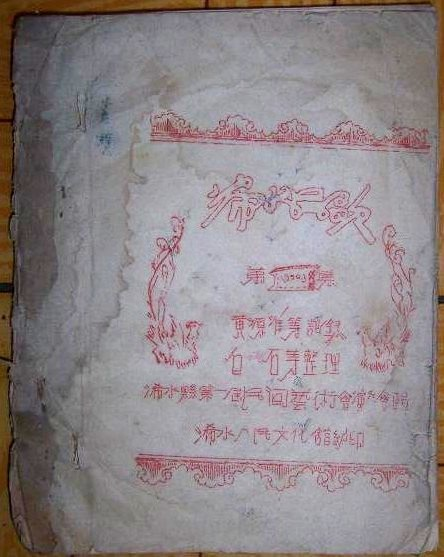

浠水人对民歌的执著是具有连续性和持久性的。1949年以来,先是吴世华老先生和王伯诚老先生坚持对浠水民歌的收集和整理,吴世华还创作了被人广为传唱的新民歌如“田畈里闪金光”和“营养钵儿溜溜园”等。华季新老先生挖掘整理的灯歌“扇子花”唱进了省城,唱到了北京,并被改编后传播到蒙古等六个国家。我县造纸厂工人姜文珍、农民占成宗几十年如一日,在极端贫困的情况下坚持收集浠水民歌。文化人叶小青、周白和叶晗长期坚持探索浠水民歌新的传承方式,经他们用现代音乐元素适度包装的浠水民歌成功地争取了现代听众,在如何保存和传承民间音乐的问题上作了有益有效的赏试。

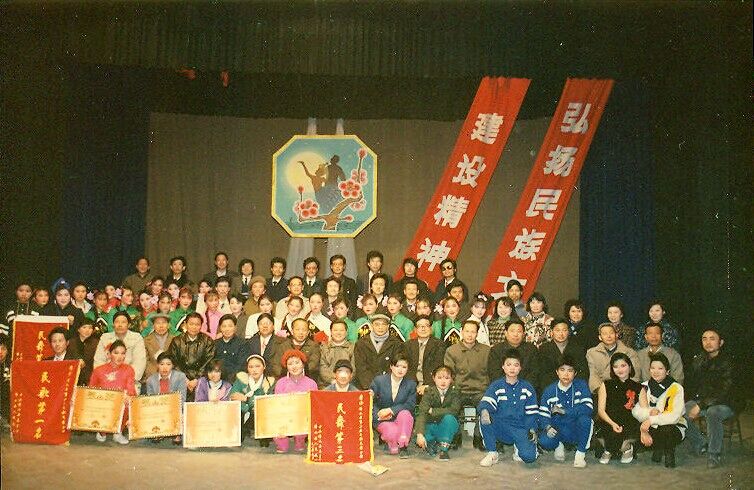

我县持之以恒的先后举办了六届全县性大型民歌民舞会演,这种群众性的民间艺术活动还会继续下去,它对浠水民歌的传承发展起到了有力的推动作用。