别忘了~麦草扇,那是改革开放前,地地道道的乡姑手编艺术品。

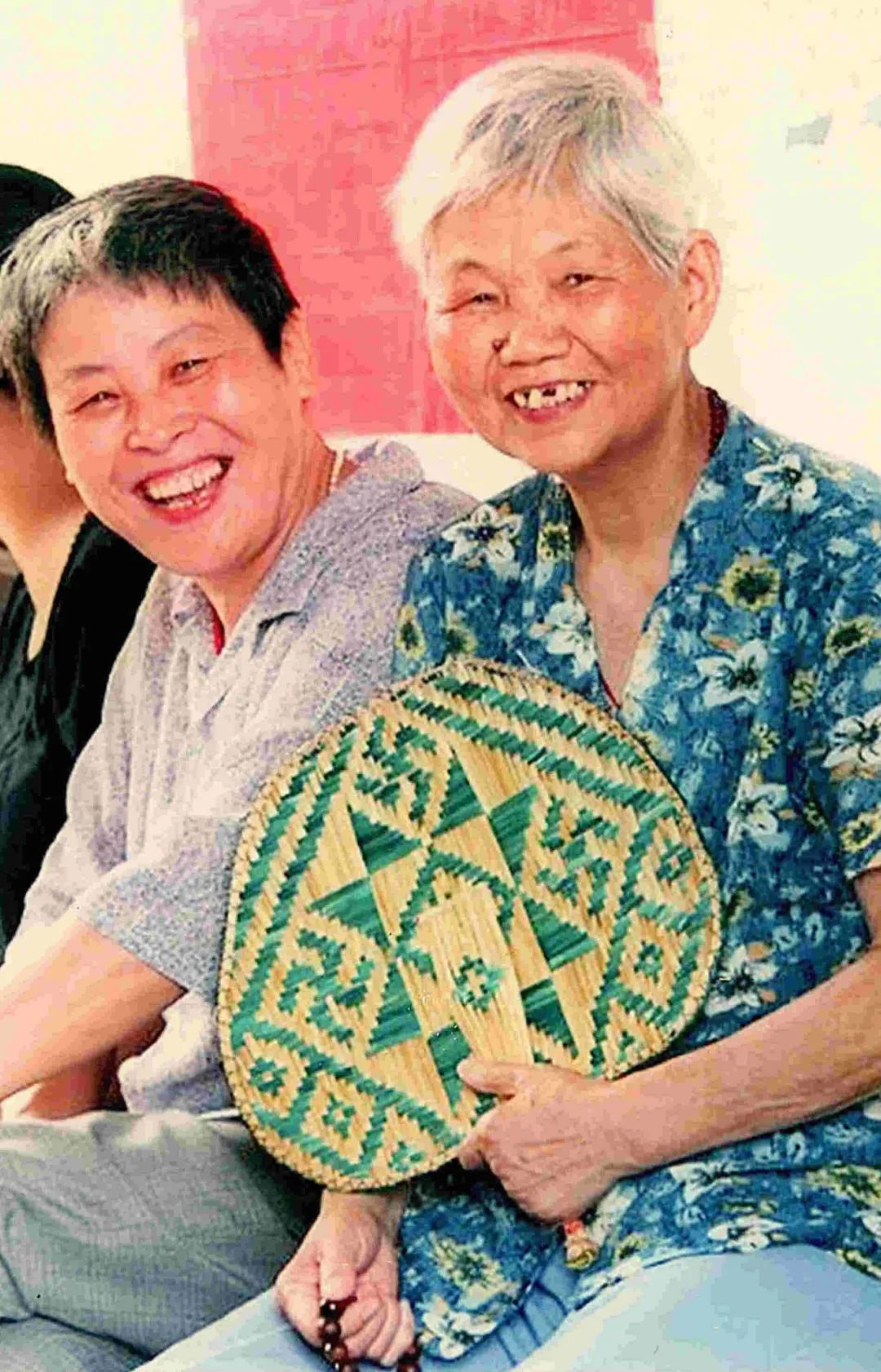

1969年,我与夏家订了婚,每年端阳送节,总少不了蒲扇,鹅毛扇,另有我妹妹业余精心编织的麦草扇。岳母拿着它左翻右转,上瞧下瞄,自言自语地说,多漂亮啊!大集体时代,乡姑孺妇都会纳鞋底,做鞋垫,粘挂面褂、猫头靴等针线活儿,还会编织麦草扇。杨四娘、高四妈、张婶,都是编织高手。十七八岁的姑娘偷学技艺,竟“青出于蓝胜于蓝”,我妹妹就是其中之一。

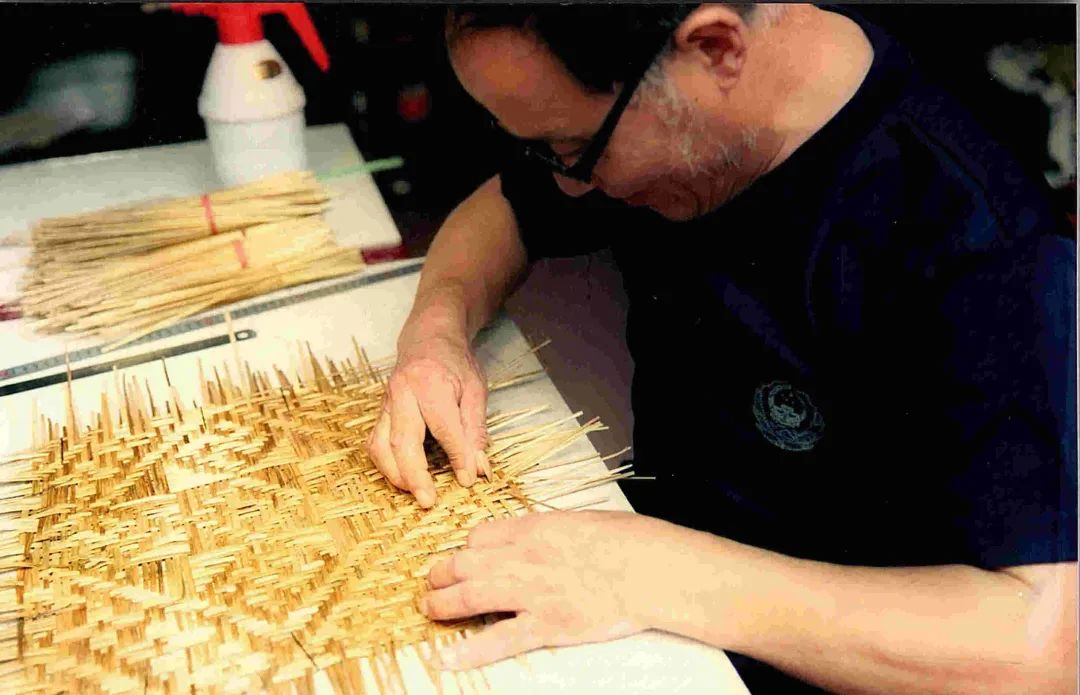

选好材料是前提。麦草扇是用麦草,最好是大麦秆,秆长,质白,有亮度。小麦秆也可以,但质量不如大麦秆。然而,种大麦的少,小麦多,所以,一般只有用小麦秆。端午过后,生产队趁大太阳铺场打麦。中午,太阳火辣辣地烤着大地,有意织扇的乡姑们趁午休空隙,戴上帽子,拿着剪子,来到稻场上选料。见到齐刷刷的麦秆,剪去麦穗,截取一尺来长的正圆秆,扎成小捆带回家。染色煮料是编织扇子的第二道工序。麦秆是干枯的,易折断破裂。平日里,留心从货郎担那儿购的红、黄、绿、蓝、紫色素,分不同的颜色放入锅里,加水煮沸。通过煮沸的麦秆也上色,纤维细腻皮软,有韧性,编织不易折、破。集体生产有强制性,时间长,强度大。工分是她们的命根子。但夏天中午有两三个小时的午休,是编织的黄金时段。午饭后,乡姑趁他人午睡,把小方桌搬到天井边,空气较好,亮度又强。桌上放着五彩麦秆,还有用来编织时隔行的薄刀口的小竹尺,便伏案而作。编织的图案有万字、福字、双喜字,还有回形格……这些图案没有图纸,编什么都装在心里。编时,她们全神专注,特别细心。什么时候夹什么颜色、夹几道,用心算计,丝毫不马虎,很少回手返工,编织有准。由于扇面比蒲扇稍小,一般三五个中午可完成扇面编织。锁边是最后工序。扇叶编好后,剪成桃子形,然后用野麦草秆捆边。野麦草是从山上采回的,秆长根细,圆圆的,也要煮沸浸泡。将野麦秆里外并排三根,再用针花线(大,二号针不行,会致麦秆破损,影响美观),每隔两三厘米捆扎。间隔不差毫分,没有特定设置,凭眼,凭手,凭心而作,可见其艺术功底何等高超!为使扇子硬挺,经久耐用,须用一根削好的薄篦片,从桃尖到扇柄垂直扎经。边锁好后,留有三四寸长的麦秆将扇柄的篦片包裹,再用有颜色的绒线一道道紧紧地缠绕,还留下须缀。整个麦草扇完工,乡姑们拿起来草子摇了摇,瞄了瞄,望着那精致,美观,轻巧的扇子,露出欣喜的笑容。从过去到大集体时,生产力落后,经济拮据,生活艰难。乡姑们编织麦草扇解了“文钱压倒英雄汉”的困局,同时也为坐月子之妇解了后顾之忧。蒲扇风重,凉度大,坐月之妇易感冒。而麦草扇的风柔和,克服了“热而不解,扇而感冒”的弊端。时代变了,改革开放后,经济逐步厚实,科技日益发达,电扇、空调进入平民百姓家,连蒲扇都进入了“收藏馆”,何况麦草扇?不过,在我的记忆里总跳跃着乡姑们心灵手巧、聪明伶俐的影子。

长按二维码关注浠水县文化馆公众号

编辑:周浩梅 图片:徐水秋 编审:周鹏

总编审:龚杰